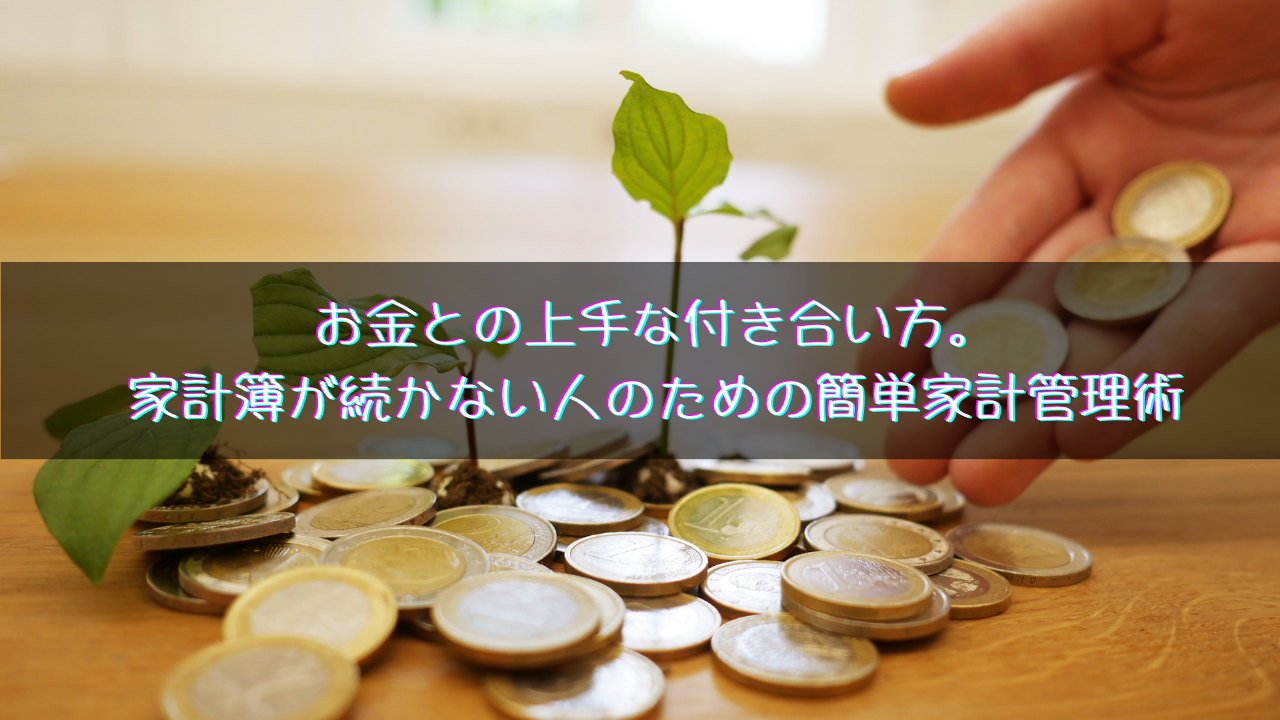

「家計簿をつけなきゃ」と思いながらも、なかなか続かない。レシートは溜まる一方で、月末になって「今月いくら使ったっけ?」と慌てる。そんな経験はありませんか?完璧な家計簿を目指すあまり、かえって挫折してしまう人は少なくありません。

今回は、家計簿が続かない人でも実践できる、シンプルで効果的な家計管理術をご紹介します。完璧を求めず、「だいたい把握」から始めることで、お金との健康的な関係を築いていきましょう。

まずは支出の「見える化」から始めよう

家計管理の第一歩は、自分が何にどのくらいお金を使っているかを知ることです。しかし、すべての支出を細かく記録する必要はありません。まずは大きなカテゴリーで分けて把握することから始めましょう。

「固定費」「食費」「日用品」「娯楽費」「その他」の5つに分類するだけでも、お金の流れが見えてきます。レシートは財布に入れっぱなしにせず、帰宅したらすぐに5つの袋や封筒に分けて入れる習慣をつけてみてください。

週に一度、各袋の中身を確認して合計金額を出すだけでも、「食費が思ったより多い」「娯楽費を使いすぎた」といった気づきが得られます。細かい項目は記録しなくても構いません。大まかな傾向を掴むことが大切です。

スマートフォンのカメラでレシートを撮影しておくのもおすすめです。後で詳しく確認したい時に便利ですし、「記録している」という意識が自然と支出を抑制する効果もあります。

無理のない予算設定のコツ

家計管理で重要なのは、現実的な予算を設定することです。理想と現実のギャップが大きすぎると、挫折の原因になってしまいます。

まず、手取り収入から固定費(家賃、光熱費、保険料、通信費など)を差し引いた金額を把握しましょう。その残りの金額を「食費」「日用品」「娯楽費」「貯金」に振り分けます。

最初は過去3ヶ月の支出実績を参考に、少し余裕のある予算を組むことをおすすめします。厳しすぎる予算は続きません。「食費月3万円」と決めたら、週単位で7500円ずつ使えると考えると管理しやすくなります。

「特別費」の項目も忘れずに設けましょう。冠婚葬祭、医療費、家電の買い替えなど、毎月はないけれど必要な支出に備えておくことで、予算が狂った時の精神的負担を軽減できます。

続けるための仕組みづくり

家計管理を続けるには、できるだけ手間を減らす仕組みを作ることが大切です。

まず、支払い方法を整理しましょう。現金、クレジットカード、電子マネーなど、支払い方法が多すぎると管理が複雑になります。メインの支払い方法を1〜2つに絞ることで、お金の流れを把握しやすくなります。

銀行口座も整理が重要です。「生活費用」「貯金用」「特別費用」など、目的ごとに口座を分けて、給料日に自動振替で振り分ける仕組みを作りましょう。「先取り貯金」の考え方で、貯金分を最初に別口座に移してしまえば、残ったお金で生活する習慣が身につきます。

また、家計アプリを活用するのも有効です。レシートを撮影するだけで自動的にカテゴリー分けしてくれるアプリや、銀行口座やクレジットカードと連携して支出を自動記録してくれるアプリもあります。ただし、機能が多すぎると使いこなせないので、シンプルなものから始めることをおすすめします。

月に一度、15分程度で家計の振り返りをする時間を作りましょう。完璧でなくても、「今月は食费がちょっと多かったな」「来月は外食を2回減らそう」といった簡単な振り返りと改善点の確認で十分です。

今日から始められることは、レシートを5つのカテゴリーに分けることです。完璧な家計簿でなくても、お金の流れを把握することで、必ず生活は改善されます。小さな一歩から始めて、お金との上手な付き合い方を身につけていきましょう。